È stata un’importante istituzione italiana che si è occupata della tutela del patrimonio forestale e ambientale del Paese fino al 2016, anno della sua soppressione, quando le sue competenze sono state accorpate in quelle dell’Arma dei Carabinieri. Le sue origini risalgono all’Unità d’Italia.

Prima dell’Unità d’Italia, i vari stati della penisola italiana avevano proprie istituzioni per la gestione delle foreste e del patrimonio naturale. Ad esempio, nel Regno delle Due Sicilie esistevano corpi specializzati nella vigilanza delle foreste. Negli Stati Sardi un unità speciale si occupava di regolamentare il taglio degli alberi e la protezione dei boschi.

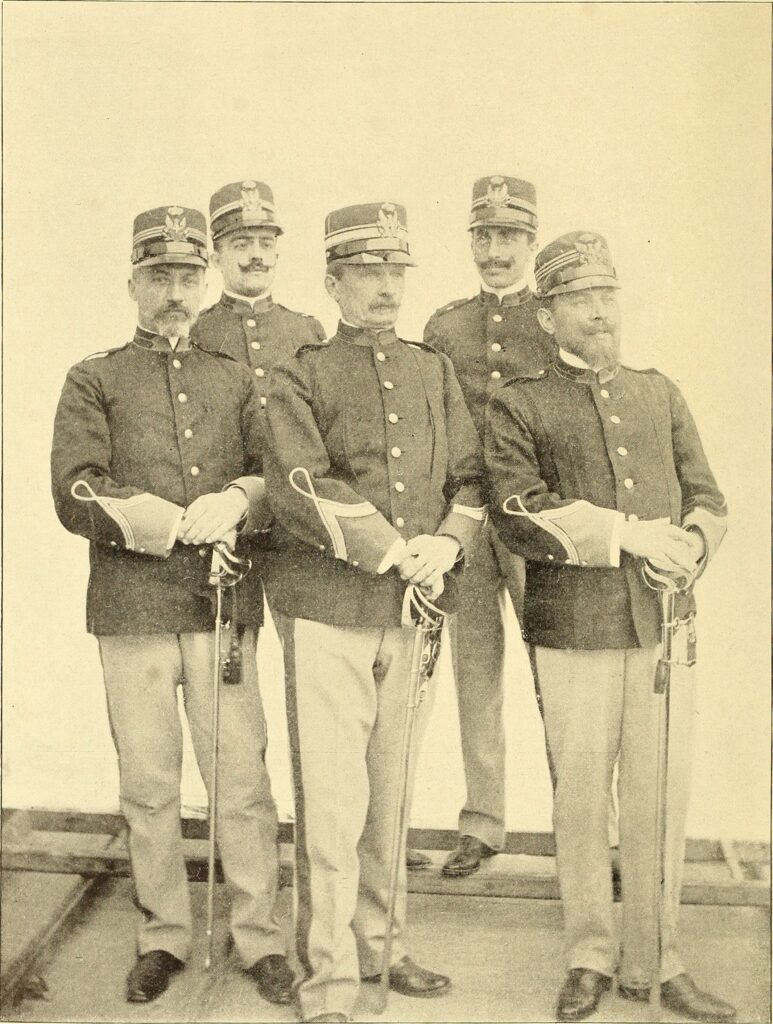

Soltanto con l’Unità d’Italia si rese necessario un organismo centrale che si occupasse della gestione delle foreste, considerate un patrimonio strategico per l’economia e la tutela del territorio. Fu così che il 15 ottobre 1869 venne istituito il Regio Corpo delle Foreste con decreto regio firmato da Vittorio Emanuele II.L’obiettivo iniziale del Corpo era sorvegliare i boschi, prevenire i reati legati al disboscamento e garantire la produzione sostenibile di legname.

Inizialmente, il lavoro del Corpo si concentrò sulla riforestazione di aree degradate, soprattutto nell’Italia meridionale, dove la deforestazione aveva causato gravi problemi di erosione del suolo e dissesto idrogeologico. Negli anni ’30, sotto il regime fascista, ci fu un’importante spinta alla bonifica e alla valorizzazione delle aree agricole, a cui il Corpo contribuì in modo significativo.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il Corpo Forestale partecipò a programmi di riforestazione per mitigare i danni causati dal conflitto. La ricostruzione post-bellica richiese un’attenta gestione delle risorse naturali. Negli anni ’60 e ’70, l’attenzione del Corpo si spostò anche sulla protezione della fauna selvatica, il controllo della caccia e la gestione delle aree protette.

Con l’aumento della sensibilità ambientale negli anni ’80 e ’90, il Corpo Forestale dello Stato divenne un punto di riferimento nella lotta agli incendi boschivi, nella protezione della biodiversità e nel contrasto ai reati ambientali. Collaborava con altre istituzioni italiane ed europee per affrontare questioni come il traffico illegale di specie protette e il controllo delle discariche abusive.

Era noto per le sue competenze tecniche e scientifiche, grazie all’impiego di esperti in ecologia, selvicoltura e zoologia. Il Corpo gestiva direttamente parchi nazionali (es. Gran Sasso, Circeo, Foreste Casentinesi), riserve naturali statali e altre aree protette. In questo modo ha contribuito alla tutela di ecosistemi unici e alla conservazione della biodiversità di habitat rari e specie protette.

I tecnici del CFS svolgevano censimenti faunistici e vegetazionali, monitorando popolazioni di specie a rischio, come l’orso bruno marsicano, il lupo appenninico e varie specie di rapaci. Venivano utilizzati strumenti innovativi, come fototrappole e droni, per il controllo delle aree più remote.

Il Corpo ha promosso anche attività educative, coinvolgendo scuole e comunità locali per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della conservazione ambientale. Erano frequenti i programmi di visita guidata nelle aree protette, spesso accompagnati da forestali esperti.

Inoltre, il CFS era coinvolto in programmi europei e globali per la tutela delle specie migratorie e per la gestione di habitat transnazionali, come il programma Natura 2000.

La lotta agli incendi boschivi è stata una delle attività più importanti del CFS, specialmente in un Paese come l’Italia, caratterizzato da vasti territori forestali e da un clima mediterraneo che favorisce gli incendi. Il Corpo Forestale utilizzava una rete di torri di avvistamento, pattugliamenti e sistemi di rilevamento satellitare per individuare tempestivamente focolai. Il CFS usava anche le tecnologie più avanzate, come i sistemi GIS (Geographic Information System) per mappare le aree colpite e pianificare le operazioni necessarie per la loro difesa.

Il CFS coordinava le operazioni di spegnimento degli incendi in collaborazione con i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e le autorità locali. Era parte attiva del Sistema AIB (Anti Incendi Boschivi), che prevedeva l’impiego di mezzi aerei (come canadair ed elicotteri) e squadre a terra. Le squadre erano dotate di equipaggiamenti specifici per operare in aree difficili da raggiungere.

Altrettanto importante era la collaborazione con enti locali e comunità per mantenere sentieri, strade tagliafuoco e infrastrutture utili alla prevenzione. Erano promosse campagne informative per ridurre il rischio di incendi accidentali causati da attività umane (ad esempio, barbecue non controllati o abbandono di mozziconi di sigarette).

Dopo gli incendi, il CFS si occupava di valutare i danni ecologici e di coordinare le attività di riforestazione e recupero del suolo, per prevenire frane ed erosione. Come nel caso dell’Appennino Meridionale, dove il CFS ha promosso massicce campagne di riforestazione in aree colpite da incendi o disboscamento, contribuendo al recupero di migliaia di ettari di foresta.

Frequentemente soggetta a incendi, anche la Sardegna ha beneficiato del coordinamento efficace del CFS. Grazie a interventi tempestivi ed efficaci pianificazioni il numero di ettari distrutti è stato ridotto significativamente.

Nel 2016 il Corpo Forestale dello Stato è stato soppresso nell’ambito di una riorganizzazione delle forze di polizia prevista dalla Riforma Madia (Legge 124/2015), realizzata dal Consiglio dei Ministri presieduto da Matteo Renzi. Le sue funzioni principali sono state trasferite all’Arma dei Carabinieri, che ha istituito il Comando per la Tutela Forestale e Ambientale (Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari). Parte del personale del CFS è stato trasferito ad altre istituzioni, come i Vigili del Fuoco e alle Regioni.

Attraverso un personale specializzato, distribuito dalla secolare e capillare organizzazione, il Corpo Forestale ha pianificato interventi di tutela, monitoraggio e gestione del territorio. Ha garantito un equilibrio tra sviluppo sostenibile e protezione ambientale. Il suo contributo alla gestione delle risorse naturali e alla tutela del nostro patrimonio ha segnato profondamente la politica ambientale italiana.

La soppressione del Corpo ha quindi suscitato forti polemiche. Soprattutto per il timore che l’accorpamento possa portare a una perdita di competenze tecniche e di efficacia nella tutela ambientale. Alcuni critici sostengono che l’assorbimento in una forza militare abbia reso meno incisiva e capillare la gestione di aspetti tecnici e scientifici legati alla tutela ambientale.

Lo scenario dei progressivi e pressanti cambiamenti climatici incombono anche sul nostro territorio. Noi saremo preparati ad affrontare le nuove sfide che ci attendono? Questa è la domanda che mi piacerebbe porgere all’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi!